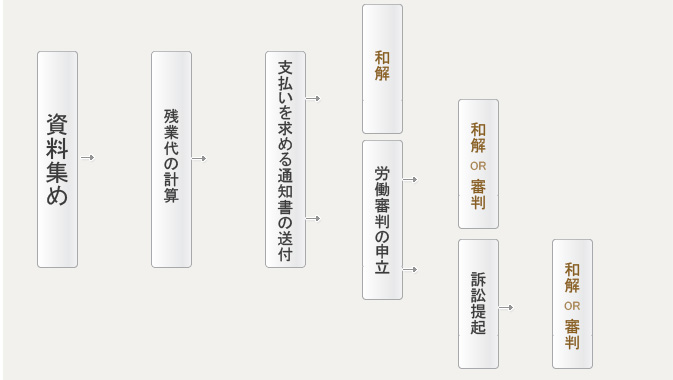

残業代は、計算方法が複雑なことと、会社の様々な反論により法律上の問題点が生じやすいことから、弁護士に相談することをオススメします。弁護士が代わって交渉を行い、それでも会社が支払に応じない場合、労働審判・訴訟等の法的手段をとります。

勿論、ご自身で請求することも可能です。その場合でも、当事務所の法的支援サービスをご利用ください。誤った方向に向かわないように解決への道をナビゲートします。

※ あくまでも考えられる1つの流れです。実際は状況に応じて、適切な手段を選択します。

残業代の計算と資料集め

請求にあたってまずは残業代の額の計算をします。

前提として計算に必要な資料を集めていただく必要があり、最も重要なるのは、労働時間の立証です。

タイムカードがなくても他の資料により労働時間を立証することも可能です。しかし、タイムカードが最も有力な証拠になりますので、写真を撮るなどして記録を入手してください。

内容証明郵便による通知書の送付と交渉

まずは法的手続によらずに解決できるように通知書を内容証明郵便により送付して、交渉を行います。

労働審判の申立

任意の交渉によっても解決が図れない場合には、労働審判の申立を検討します。

一般的には訴訟よりも早期の解決を図ることが出来ます。

訴訟の提起

労働審判によっても早期な解決を図れない場合や、労働審判において相手方が交渉に応じない態度等を見せた場合、訴訟を提起することになります。

会社は従業員に対して、法律上定められた労働時間以外の時間に労働した場合、以下の割増率を掛けた賃金を支払う必要があります(ここでは残業代といいます)。

通常の時間外労働(1日8時間又は1週40時間を超えて働いた場合) 25%

法定休日労働(法律上は週1回の法定休日に労働した場合) 35%

深夜労働(22時から5時まで労働した場合) 25%

深夜残業、時間外労働 50%

(22時から5時まで労働した場合でそれが時間外労働にあたる場合)

深夜、法定休日労働

(22時から5時まで労働した場合でそれが法定休日に行われた場合)

なお、就業規則上の労働時間が法定労働時間よりも長い場合があります。この場合、就業規則を根拠に残業代を請求することが考えられます。

時給 ×(1+割増率)× 時間外労働時間

簡単に計算できそうですが、この時給という金額を出すためには、色々と面倒な過程を経る必要があります。

時給というのは

日給制の場合

賃金総額を1日の所定労働時間数で割った金額です。

ただし、日によって所定労働時間数が異る場合には、

1週間における1日平均所定労働時間数で割ります。

週給制の場合

賃金総額を週における所定労働時間数で割った金額です。

ただし、週によって所定労働時間数が異る場合には、

4週間における1週平均所定労働時間数で割ります。

月給制の場合

賃金総額を月における所定労働時間数割った金額です。

ただし、月によって所定労働時間数が異る場合には、

1年間における1月平均所定労働時間数で割ります。

所定労働時間というのは

法律上定められた労働時間ではなく、会社との契約で定めた労働時間をいいます。 たとえば、始業時間9:00、終業時間17:00、休憩時間12:00~13:00の会社では、所定労働時間は、7時間となります。

賃金総額から除外される手当

法律により下記の手当は、賃金総額から除外しなければならず、上記計算の基礎に含むことはできません。

家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われたもの、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる手当。

※ これらは、労働の内容や量との関連性が弱く、労働の対価という賃金の性質を有さないためです。

しかし、家族の有無・数に関係なく一律に支給される家族手当や、通勤費用の実費と関係なく一律に支給される通勤手当等は、これらの手当の実質を有しないため、上記計算の基礎から除く必要がありません。

- 毎月支払う給料の中に残業代は含まれている・定額の手当を支払っているから、その他に残業代を支払う必要はない。

- このような会社の主張が認められるためには下記の要件を満たしている必要があります。

残業代として支払われる部分が他の賃金と明確に区別されていることや当該手当を割増賃金の支払に代えて支払うという趣旨を明確にされていること。かつ、その手当の額が労基法所定の計算方法を上回ること。 (手当<労基法所定の計算額 となる場合は、その差額を請求出来ることになります。) - ※ 年棒制を採用している会社において、「年俸の中に残業代は含まれているという主張」が主張された場合も同様に考えることが出来ます。

- あなたは管理監督者だから残業代を支払う必要はない。

- 管理監督者というのは、実質上、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいいます。単に名目上管理監督者という名前がついていれば、法律上管理監督者にあたるというわけではありません。

- その判断は、以下の3点から行うものとされています。

- 1 職務の内容、権限及び責任の程度が事業経営の観点、労務管理の観点に照らし、企業全体からみて相当重要なものであるかどうか。

→ 他の従業員が行う内容の仕事を行っていたという場合、管理監督者とは言い難い面があります。 - 2 実際の勤務において労働時間の裁量が認められているか、厳格な労働時間の管理を受けていないか。

→ 出社、退社の勤務時間について、他の社員と同じく自由がなかったいう場合、管理監督者とは言い難い面があります。 - 3 待遇が職務内容、権限、責任や労働時間に裁量性が認められていることに照らして、見合ったものであるといえるかどうか。

- 会社は残業を命じていない。残業を命じていないのだから、会社に残業代を支払う必要はない。残業を行う場合は、事前に会社の承認を得る必要があったのに、その手続を行っていなかった。手続に従っていない以上会社に残業代を支払う必要はない。

- たとえ残業を命じていない場合若しくは事前に会社の承認を得る必要がある場合でも、次のような場合等には、会社は残業代を支払う義務を負います。

- ・業務の必要性があるなか、労働者が残業を行っていたことに対して、会社が異議を述べていない場合

- ・業務量が所定労働時間内に処理できないほど多く、時間外労働が常日頃から行われていた場合

- タイムカードがないので、残業時間を把握することが出来ない。把握できない以上は、残業代を支払えない。

- タイムカードがなくても、メモや日記等その他の、残業時間を立証する証拠があれば、残業代の請求は可能です。また、明確な残業時間を立証することが出来なくても立証できた大まかな残業時間をもとに、裁判所が残業時間を認めてくれる場合があります(請求してみる価値はあるといえます。)。

初回法律相談料

30分 無料

着手金

| 交渉のみ | 105,000円 |

|---|---|

| 労働審判を利用した場合 | 157,500円 |

| 裁判手続を利用した場合 | 262,500円 |

成功報酬

| 回収した金額の21% |